ウェルパーク管理栄養士です。

新しい年が始まりましたね。年末年始で暴飲暴食していませんか?暴飲暴食していると胃腸の調子が乱れがちです。

人日の節句である1月7日に食べられる七草粥は整腸作用など様々な効果があります。

本日は七草粥についてお話いたします。

七草粥の起源

古代中国では1月7日は人を大切にする日とされ、この日には「七種菜羹(ななしゅさいかん)」という七種類の野菜を入れた汁物を食べる風習がありました。日本では雪の間から出た若菜を摘み植物の生命力をいただく風習があり、この二つの国の風習が混じりあって七草粥は人日の節句に食べられるようになったと言われています。

現在では、災害や病気などの災いを防ぐという意味を持つ「無病息災」、いつまでも健康で長生きするという意味を持つ「健康長寿」を願って食べられています。

七草の種類と効果

そばは白米と比較してカロリーが低く良質なたんぱく質を豊富に含む食材です。また、ルチンやミネラル、食物繊維など多くの栄養素を含んでいます。

芹 (せり)

芹は、若菜が競り合うように生えていることから「競り勝つ」という意味が込められています。鉄分が多く含まれていることから、造血作用があり貧血予防の効果があります。

薺 (なずな)

薺は、現在ではぺんぺん草とも言われ、「撫でて汚れを取り除く」という意味が込められています。解熱や整腸作用、尿を出やすくする効果があります。

御形 (ごぎょう)

御形は、別名母子草とも言われ、「御形(仏様)の体」という意味が込められています。のどの痛みの緩和、咳や痰に効果があります。

繫縷 (はこべら)

繁縷は、「繁栄が広がる」という意味が込められています。昔から腹痛薬として用いられており、胃炎や歯槽膿漏に効果があります。

仏の座 (ほとけのざ)

仏の座は、「仏様の安座」という意味が込められています。胃の健康を促し、食欲増進や歯痛に効果があります。

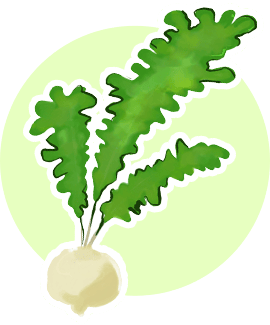

菘 (すずな)

菘は、現在でいうかぶのことで「神を呼ぶ鈴」という意味が込められています。胃腸を整え消化を促進し、しもやけやそばかすにも効果があります。

蘿蔔 (すずしろ)

蘿蔔は、現在でいう大根のことで「汚れのない清白」という意味が込められています。消化を促進し便秘解消、美肌の効果があります。

いかがでしょうか?

七草粥には整腸作用など様々な効果があります。

七草粥を食べて年末年始の暴飲暴食で荒れた胃腸を労りましょう。

それではまた次回~~~!