食中毒とは

食中毒とは、悪いウイルスや細菌がくっついた食べ物を食べた結果、おう吐や下痢といった体調不良が起こることです。家庭でも、調理の仕方や保存法によって、起こる可能性があります。

ウイルス性の食中毒は乾燥している11~3月に増えやすく、細菌性の食中毒は温度が高い6~8月に増えやすくなっています。

2019年度の感染者数は17,282人。死亡数は3人でした。侮ってはいけません!

みなさんこんにちは!ウェルパーク管理栄養士です!

気温も高く、暖かい日々が続きますね!それに伴って、食中毒のリスクも上がりますよ…!

私たちが食中毒の予防法を紹介します!

食中毒とは、悪いウイルスや細菌がくっついた食べ物を食べた結果、おう吐や下痢といった体調不良が起こることです。家庭でも、調理の仕方や保存法によって、起こる可能性があります。

ウイルス性の食中毒は乾燥している11~3月に増えやすく、細菌性の食中毒は温度が高い6~8月に増えやすくなっています。

2019年度の感染者数は17,282人。死亡数は3人でした。侮ってはいけません!

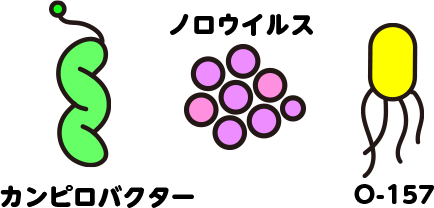

日本で多い食中毒の原因となる細菌やウイルスは、皆さん何か知っていますか?

平成30年の厚生労働省の調査によると、事件数は1位カンピロバクター、2位ノロウイルスで、患者数にすると、ノロウイルスによる食中毒が1番多いです。

死亡例がある食中毒はO-157などがあります。

食中毒を防ぐには「つけない・増やさない・やっつける」という3原則があります!!

手にはさまざまな雑菌が付着しています。食中毒の原因菌やウイルスを食べ物に付けないように

①調理を始める前 ②生肉や魚、卵などを取り扱う前後 ③調理の途中で、トイレに行ったり、鼻をかんだりした後は必ず手を洗いましょう。

また、生肉や魚を切った後は包丁や、まな板を洗ってから使いましょう!先に、生で食べるものを切ってから加熱調理する食材を切るようにする工夫もあります。

食品についてしまった細菌やウイルスが増殖する温度は、一般的に30~40℃で、時間とともに増えていきます。生ものや、作った料理は早く食べるようにしましょう。すぐに食べない料理は、冷蔵庫に入れて保存することで、細菌やウイルスの増殖は一時抑えられます。しかし、死滅しているわけではないので、再び常温に戻して放置してしまうと、増殖が始まってしまいますので注意が必要です!

ほとんどの細菌やウイルスは加熱によって死滅するため、肉や魚、野菜など十分に加熱して食べるようにしましょう。肉は中心の温度を75℃で1分以上加熱することを目安にすることが大切です(二枚貝の場合は、中心温度85~90℃で90秒以上加熱)また、まな板や包丁、ふきんなど調理の時に使用するものにも、細菌やウイルスがくっついていることがあります。特に肉や魚、卵などを使用した後の調理器具は、洗剤でよく洗ってから、煮沸消毒をしましょう。

冷凍・冷蔵保存した食品も、なるべく早めに再び加熱してから食べるようにしましょう。

ウイルスや細菌を繁殖させにくく、保存におすすめの調理法や食材とは?

いかがでしたか?食中毒に気を付けて、食事を楽しみましょう!

ではまた来月~☆

1オレンジを塩できれいに洗う。

2オレンジの皮をむき、皮の内側の白い部分を取り除き、細切りにして軽くゆでる。

3果肉は薄皮を取り除き、ざく切りにする。

4鍋に水を切った2と3と砂糖を入れて、潰しながら弱火で煮る

5汁気がドロドロのジャムのようになったら完成!

6煮沸した瓶に、冷ましたジャムを詰め替えて、冷蔵庫で冷やす。

1鶏肉を食べやすい大きさに切り、塩で下味を付ける。

2保存袋にジャム、しょうゆ、みりんを加え混ぜて、1を入れ冷蔵庫で1時間以上漬けておく。

3フライパンに2の鶏肉を両面焼き、最後に料理酒を加えて、蓋をして蒸し焼きにする。

4火が通ったら、皿に盛り付け、マヨネーズやのりをお好みでのせたら完成!

*調味料*

1調味料を鍋に入れ、一煮立ちさせる。

2沸騰したら火を止め、粗熱を取る。

3にんじん・だいこんは皮を剥き、ミニトマトはヘタを取る。

4野菜をそれぞれスティック状に切り、煮沸しておいた瓶に詰める。

52を瓶に入れ、冷蔵庫で2時間漬けたら完成!

調味料

付け合わせ

1じゃがいもは皮を剥いて芽を取り、耐熱皿に載せる。

21に大さじ1杯程度の水をかけたら、ラップをして、レンジで600wで5~6分加熱する。

3瓶から出したピクルスを賽の目に切る。

42をボールにあけ、冷めないうちにフォークで粗く潰す。

5じゃがいもにピクルスと調味料を加え、混ぜ合わせる。

6皿に5を盛りつけ、好みでブラックペッパー、バジルを散らす。

7ゆで卵とピクルスのトマトを飾ったら完成!